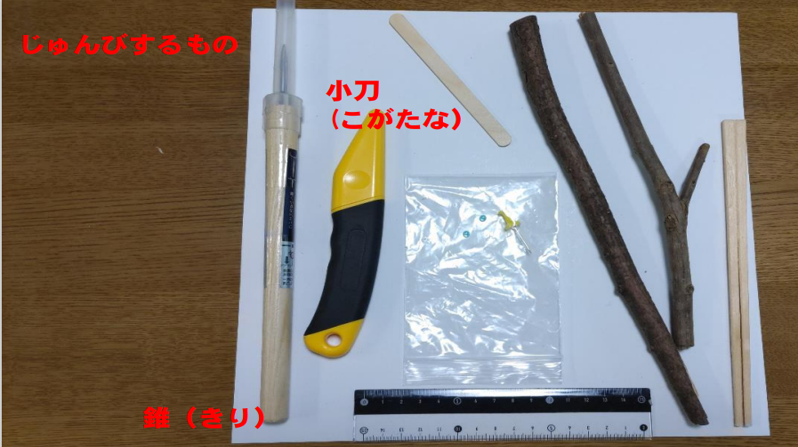

がりがりプロペラのつくろう

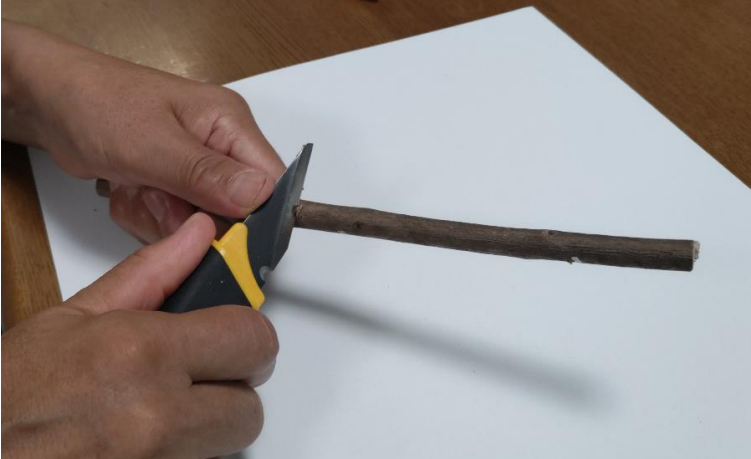

小刀を使って、谷状に刻みを入れる

・削る動力は主に左親指のスリ押し、人差し指と親指をこする感じで。(右利きの場合)

・ナイフで怪我をしないよう刃を常に自分の外側に向けて削ること。

・そのため削る方向をかえるときは削る物の向きを入れかえること。

刃を滑らせないよう、ナイフの背に親指をあてるなどナイフの持ち方に気をつける。

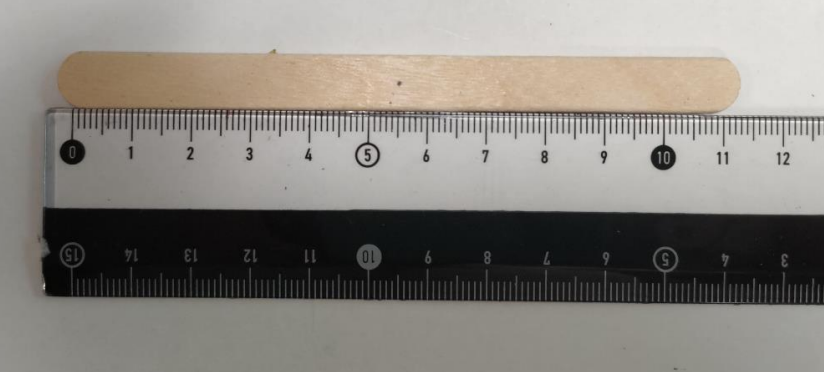

羽根の重心に印をつける

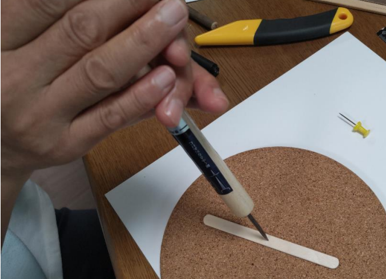

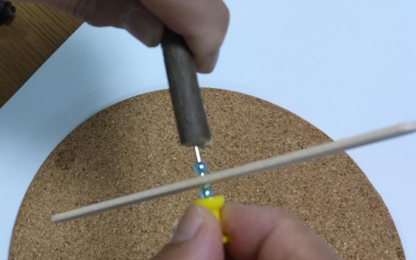

錐で穴をあける

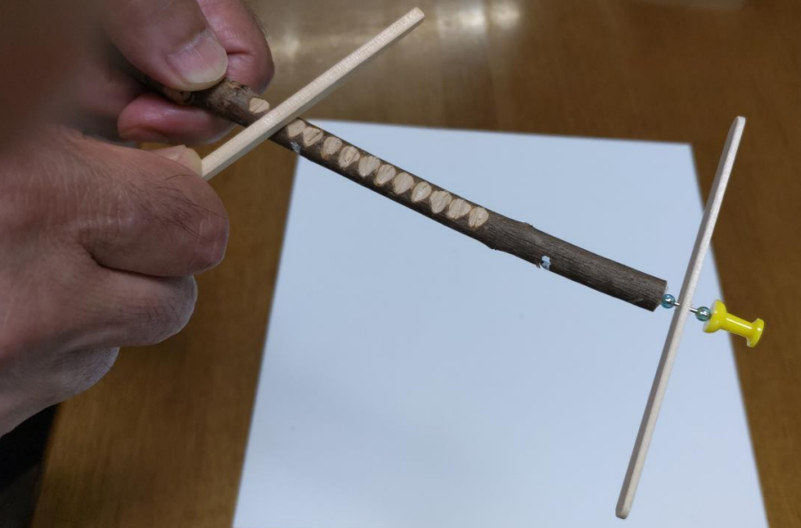

羽根とビーズをだるまピンでとおし、枝のさす

ガリガリするときのこつ

・ぼうをしっかりにぎる。

・にぎった手をおなかに、ちかづける。

・こすりぼうをもった手もとちかくで、こする。

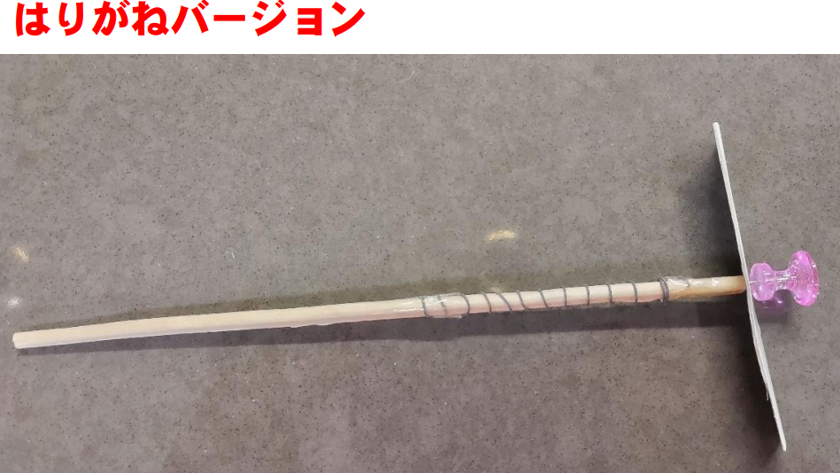

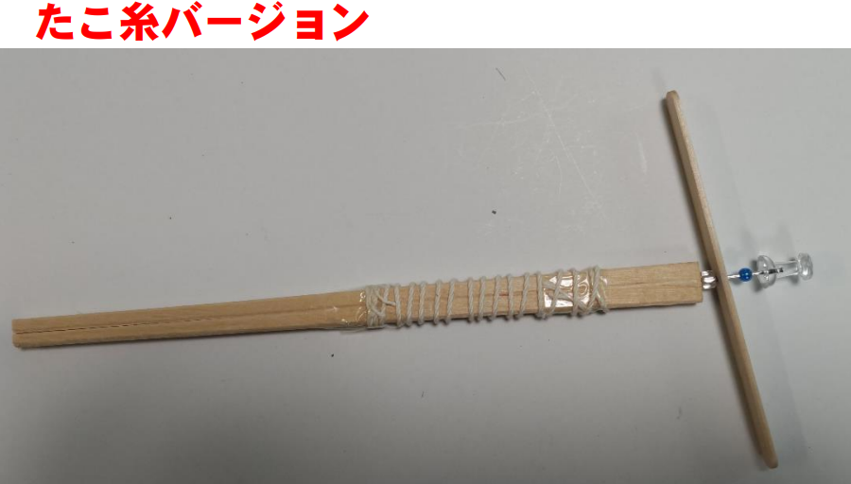

こんなのもあります。

のぼり人形のつくろう

1.わ切りの木を1つえらびましょう

いろいろな形がありますので、すきな形をえらびましょう!

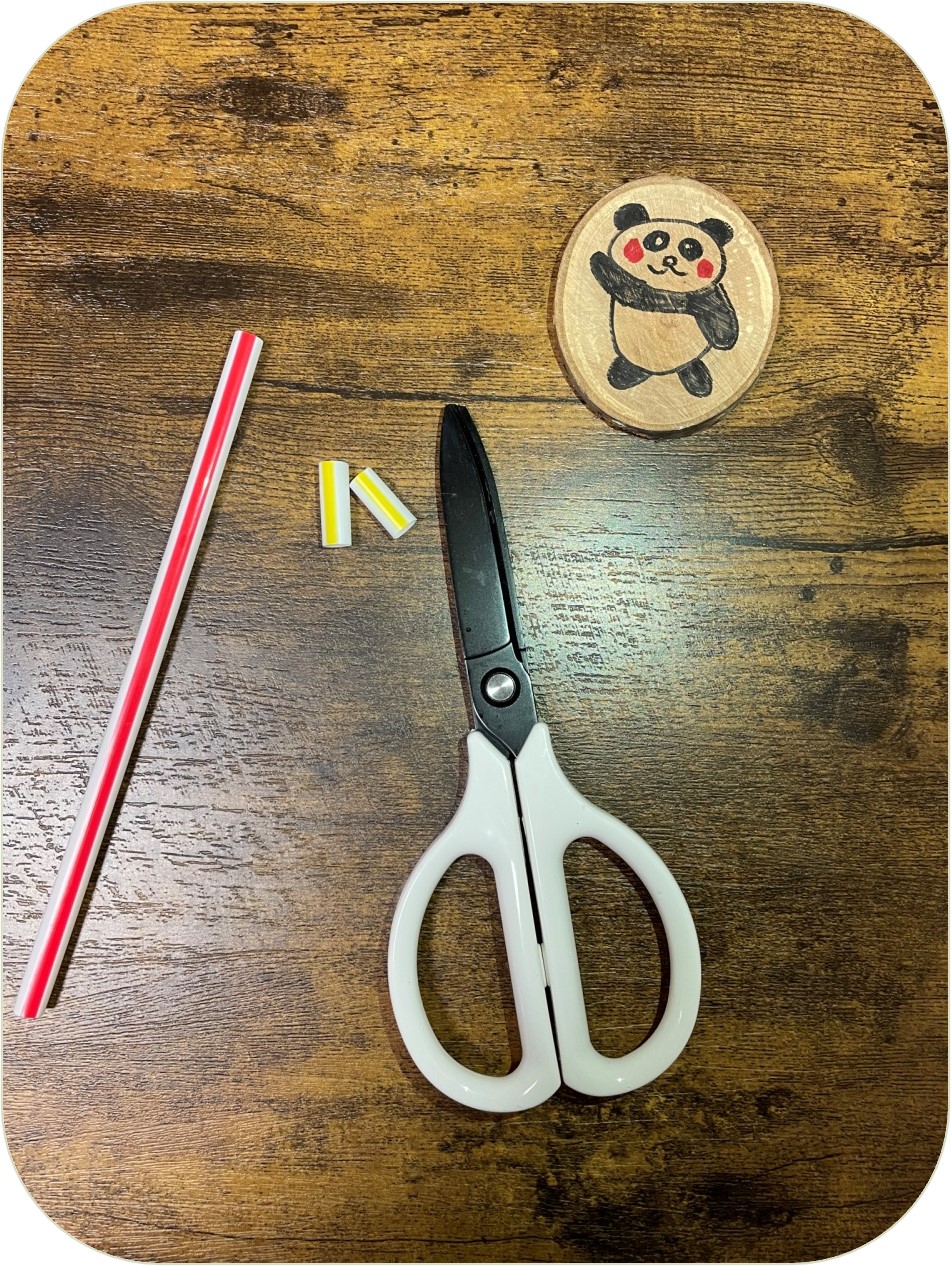

2.マーカーをつかって、絵をかきましょう!

3.ストローを3cmはばに切ります。

2本つくりましょう

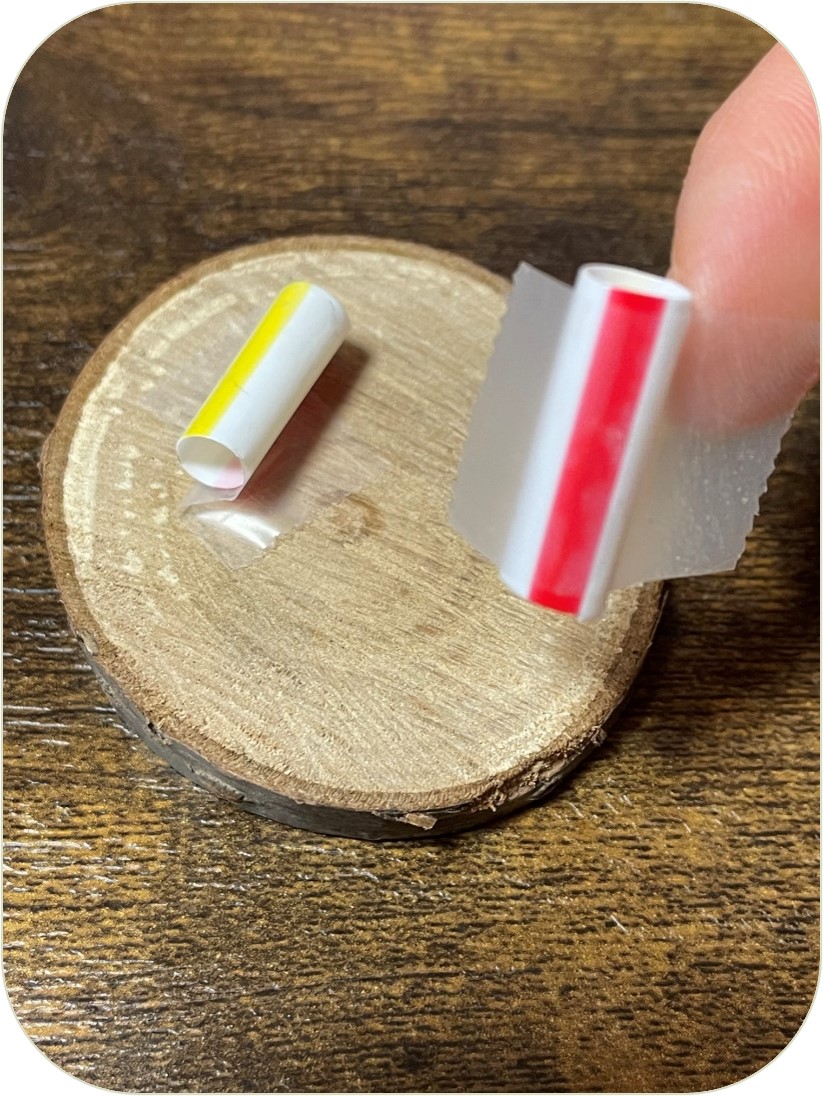

4.わ切りの木のうしろに、ストローを「ハ」の字にセロハンテープではりましょう!

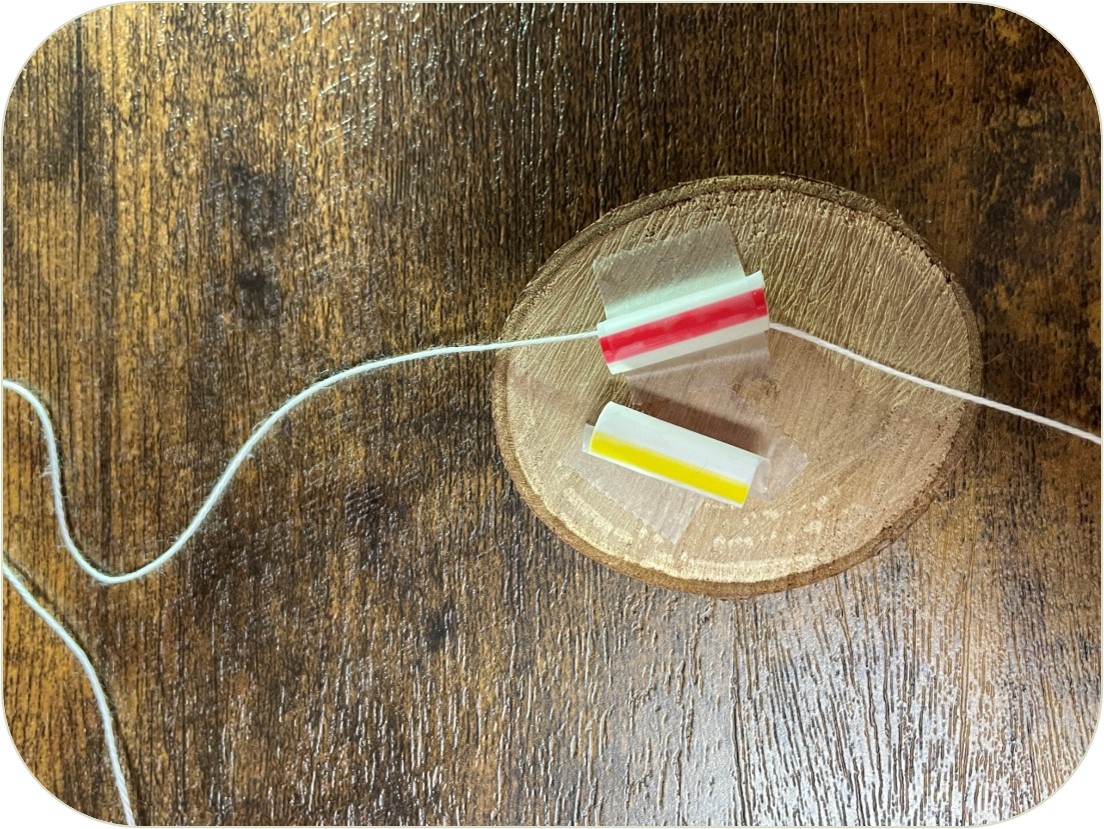

5.たこ糸をストローに通しましょう!

150cmくらいの長さにたこ糸を切りましょう。

たこ糸のはしに2cmくらいの長さのストローをむすびつけて、たこ糸がぬけないようにします。

6.のぼりましょう!

「フック」にヒモをひっかけて、人形をのぼらせてみましょう!

たこ糸の「すそ」を両手で持って、ハの字に開きながら「左右こうご」に、ひっぱります。

ぎゅぎゅっ」としっかりめに引っぱると、スイスイっと人形がのぼっていきます。

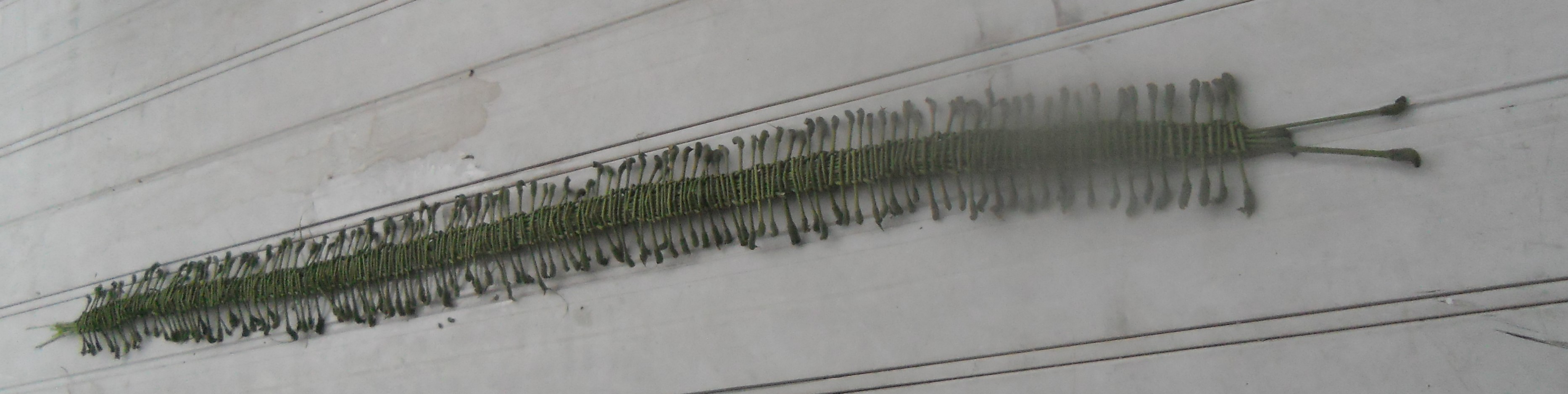

クズのムカデをつくろう

今回は、「草花あそび」の第1弾、クズの葉柄をひたすら集めて巨大ムカデをつくってみました。(※常葉大学名誉教授 山田辰美 資料出典)

クズ(葛 Pueraria montana var. lobata)は、繁殖力が旺盛で、日本産の侵略的外来種として「世界の侵略的外来種ワースト100」のひとつにあげられており、グリーンモンスターと怖れられています。いったん繁殖すると、そこはグリーンデザート(緑の砂漠)となってしまう強者です。

「草花あそび」では、葉や花の採取は植物にダメージを与えないように配慮するのは鉄則なので、強者のクズは、材料として利用するのに困らないことになりますか。(平田)

<用意するもの>

暑さ、虫除け対策の服装等。バケツ。

1.クズの蔓から葉枕(靴のような所)ごと葉を採取します。葉柄を残し先を除きます。

特に鋏などは要りません。葉柄はできるだけ長いものを選んでください。

小葉の大きさと葉柄の長さは比例しませんね。クズが覆ったなかでも、それぞれの葉が日光を得ようと競うように葉柄を伸ばしています。

長いムカデを作るなら、柔軟性を保てるように、葉柄を水に浸しておくとよいと思います。

2.葉枕の形などから触覚2本、大あご2本を選びます。

3.脚になる葉柄を触角と大あごに直角に載せ巻き込み、

前方から脚に掛け触角に添えます。

4.対の脚を触角、大あご、先に巻き込んだ脚の葉柄の先端側に載せ、3.を繰り返します。

以降、同様に左右の脚を交互に編み込んでいきます。脚の間隔は狭くします。

5.最後の脚は、腹側に回して差し込みます。

完了。

フォゴデショウン

今回は、ブラジルの焼き肉料理シュハスコの原型と言われる、ガウショ(カウボーイ)の焚火の焼肉(フォゴデショウン)に、子ども家族ととも挑戦しました。

紹介したいと思います。(平田)

<用意するもの>

牛肉ブロック、岩塩(粗挽き)、エスペット(肉を刺し通すもの)、マッチ・薪など、皿、トンク、ナイフ、焚火灰入れ

1.今回は3本支柱とします。

2.支柱の先端を蔓で固定します。

3.火床の表面の土を返します。

4.均した床の上に小枝を並べます。

5.その上に土を被せて、火床の完成です。これで、地表への焚火の影響が軽減できます。

6.薪を伏せた上に着火しやすいものを載せて火を着けます。

7.適当な高さに棚を設置します。

8.ブロック肉に岩塩を塗し、エスペットを刺し通します。

9.いよいよ、肉を焼きます。まんべんなく火が通るよう、時々エスペットを回します。

10.外側の焼けたところからナイフで切り落とし、また火にかけます。少し、赤みが残るぐらいが美味ですよ。

11.美味しくいただいた後は、火の始末です。

12.火床の下に敷いた枝は燃え切らず残っています。

13.表土を被せて、立つ鳥跡を濁さず。ありがとうございました。

※筆者は、菜食主義者であり、ここで調理した肉類は食していないことを申し添えます。

竹 飯

竹を使ってご飯を炊いてみよう!!

まずは竹の準備です。

<竹の用意>

◆竹は太めを選び、切って時間の経っていない方が上手く炊けます。

竹はある程度の水分を持っていると焼けにくく、水分を持っているのでご飯がふっくらする様に思います。

◆節と節との長さで炊ける量が変わるので注意ください。

◆ご飯2合(3人分)であれば35cm~40cm、内径は10cm位あるといい様です。

<竹の加工>

◆節から5cm位内側にノコギリとノミで切れ込みを入れて蓋を作ります。

◆水で洗っておきます。

<いよいよ炊飯>

◆洗ったお米は30分ほど水に浸しておき、竹に入れる。

◆米2合に水は2.4合の割合です。

◆蓋をしたままかまどに置き、火力は強火で約20分。

その後火から下ろし、約10分蒸らして完成です!!

PDF版へのリンク

※ ダウンロードしてご利用ください。

動画のリンク